إلياس خوري كاتباً قصة البطل الذي يموت

رافقت السخرية الشعر العربي في كل مراحله وعصوره، وتحولت من نزعة للتهكم والدعابة والمرح إلى موقف ورؤية للعالم والواقع والأشياء، كما ترسخّت في بنية النص الشعري وأثرَتْ لغته، ووسعت من أفقه التخييلي والتأويلي بالاشتباك مع حقول المفارقة والدلالة والرمز، ليس كعناصر لفظية محضة في سياق معنى مستعار من الخارج، وإنما كمقومات فنية وجمالية نابعة من نسيج القصيدة، تمنحها خصوصية وتمايزاً على مستويي المعنى واللفظ. كما ارتبطت السخرية بقضايا الوجود والتساؤل عن ماهيته وجوهره، بل الحيرة إلى درجة الشك، وذلك في سياق التعبير عن قلق الذات الشاعرة وهمومها الخاصة.

يمكننا أن ننظر هنا إلى صرخة المصير الداخلية المكتومة في معلقة طرفة بن العبد، وهي تنساب بغضب مشوب بالسخرية، يصل إلى حد التلويح بالانتحار والتخلص من الحياة، مؤكداً أن الزمن لا يخطئ في حساب الأيام والسنين، إنما هي إشاراته الرخوة إلى البشر، ربما يدركون طوق النجاة وقوسي البداية والنهاية، فلا شيء مُخَلَّد، ولا أحد يستطيع أن يهب الخلد لأحد، في حياة مبنية على شره الأضداد وصراعاتها المقيتة المحفوفة دوماً بالعبث والسخرية… يقول طرفة في معلقته:

ألا أَيُّهذا اللائِمي أَشهَـدُ الوَغَـى

َوأَنْ أَنْهَل اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِـدِي

ستُبدي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلاً

ويأتِيكَ بالأخبارِ مَن لم تُزَوّدِ

فإن كنتَ لا تسْطِيعُ دفعَ منيَّتي

فدعني أبادِرهَا بمَا ملَكَتْ يَدي

كذلك صرخة بشار بن برد وهو الشاعر الأموي المخضرم، بعدما أعجب بامرأة جارية، أشجاه صوتها وهي تشدو في مجلسه ذات يوم وسط رهط من النساء، محاولاً إيجاد الوجود البديل للعمى الذي أصيب به:

يا قومُ أذني لبعض الحيِّ عاشقةٌ

والأذنُ تعشقُ قبل العينِ أحيانا

يستهل بشار قصيدته باستهلال إنساني، يبدو بمثابة مرثية شديدة التبجيل للأذن، وفكرة السمع ورهافته في التقاط دبيب خطى البشر والطبيعة، لافتاً إلى أن الإحساس بالأشياء لا يتعلق فقط بعنصر الرؤية، بل الجسم البشري بما لديه من تكوين متداخل ومتراكب، يستطيع أن يعوِّض افتقاد عضو منه، وكما يقول:

قالوا بمَن لا تَرى تهذي فقلتُ لهم

الأذنُ كالعين توفي القلبَ ما كانا

ما كنتُ أوّلَ مشغوفٍ بجاريةٍ

يلقى بلقيانها روحاً وريحانا

ومن باب الفرح بالشعر ورهافة تعويض الفقد، كلف بشار صبيه بتتبع المرأة، وأن يبلغها بمحبته لها، وينشد لها هذه الأبيات السابقة، ففرحت المرأة وهشّت لها، وكانت تزوره مع نسوة يصحبنها فيأكلن عنده ويشربن وينصرفن بعد أن يحدثها وينشدها، ولا طمع في نفسه، وفي نفسها غير ذلك.

لم تقتصر السخرية والتهكم المضمر في شعر بشار بن برد على رثاء الذات، وواقع الحال، وإنما امتدت إلى مظاهر الطبيعة، صانعاً نوعاً من الموازاة بين جرحه الخاص وتجليات هذه المظاهر. فهو الأعمى الذي لا يرى الشمس، لكنه يحسها، متجاوزاً حالته ككفيف، وما يفور في نفسه من لواعج الأسى والحيرة والحزن، لكنه مع ذلك يستطيع أن يرصد المشهد من زاوية خاصة جداً، وعلى سبيل التصريح لا التلميح، كأنه في لحظة مكاشفة مع ذاته والعالم والأشياء من حوله، بل دفعت هذه المكاشفة إلى أن يتأمل حكمة دورة النهار والليل، وتحولاتهما في فلك الوجود، فيصف الشمس التي يحسها، ويراها بعين قلبه، ونوره الداخلي قائلاً:

والشمسُ في كبد السماء كأنها

أعمى تحيَّر ما لديه قائدُ

ومن سمات السخرية في الشعر العربي أنها كثيراً ما تحولت إلى طقس له أعرافه وتقاليده ولغته وأسراره. ومن اللافت في ذلك الطقس، أن السخرية أصبحت بمثابة حوارية على مسرح مفتوح، تدافع بها الذات عن فردانيتها وتفردها، بل تفتخر بلحظات ضعفها وهشاشتها، وترى فيها مصدر قوة، وشكلاً من أشكال التميز اجتماعياً، خاصة في كنف المجموع سواء كان قبيلة أو عشيرة، أو صحبة من الأصدقاء.

ينهض هذا الطقس ويشتعل شعرياً، في أثناء المشدات والمكائد والحروب الصغيرة بخاصة بين الشعراء، ومن منطلق أن صوت الشاعر هو صوت القبيلة، ولسان حالها، حتى إن كتب التراث تحفظ لنا مشاهد من المعارك بين القبائل، كانت تفتتح بمبارزات شعرية بين الشعراء، قبل أن تبدأ عجلة الكر والفر والقتال بالسيوف والنبال.

ولعل من أشهر المعارك الشعرية في تراث الشعر العربي المعركة التي جرت بين الشاعرين الشهيرين جرير والفرزدق، واستمرت على مدار 40 عاماً، فشلت خلالها كل مساعي الصلح بينهما. كان من دواعي المفارقة في تلك المعركة أن الشاعرين ينتميان لقبيلة تميم، إحدى قبائل العرب البارزة آنذاك، فلماذا العداء والحرب إذن، حتى أصبح لكل شاعر منهما «جيتو» يضم فريقاً من الشعراء، يدافع عنه ويناصره، وفي المقابل يسخر من الفريق الآخر ويهجوه بشكل مقذع أحياناً. الطريف في الأمر أن معظم مناصري الشاعرين سقطوا من ذاكرة التاريخ، وقليل منهم من تبقى، وكان من أبرزهم الشاعر الأخطل الذي ناصر الفرزدق ضد جرير، وكتب فيه أبشع أبيات السخرية والتهكم في سجل الشعر العربي ومنها قوله في الحط من شأن جرير:

قومٌ إذا استنبحَ الأضياف كلبَهُمُ

قالوا لأمهم بولي على النَّارِ

فتمسكُ البولَ بخلاً أن تجودَ به

وما تبولُ لهم إلا بمقدار

وتذكر أدبيات التراث أن الخليفة سليمان بن عبد الملك حاول الصلح بينما، لكن دون جدوى، حيث سأل جرير: «ما لكَ والفرزدق؟ فأجاب: إنه يظلمني، بينما قال الفرزدق: رأيت آبائي يظلمون آباءه، فسرت فيه بسيرتهم». كان الفرزدق يتباهى بأهله المباشرين من بني مجاشع ودارم في حين كان جرير يهاجم الفرزدق في عروبته ويعده هجيناً، وقد قال فيهما أحد الشعراء المعاصرين لهما:

ذهب الفرزدقُ بالفخـــار وإنمـــا … حلو الكــــلام ومُرُّهِ لجرير

وتصادف أن اجتمع الثلاثة (الأخطل والفرزدق وجرير) في مجلس الخليفة عبد الملك بن مروان، فأحضر بين يديه كيساً فيه خمسمائة دينار، وقال لهم: ليقل كل منكم بيتاً في مدح نفسه، فأيكم غلب فله الكيس وبدأ الفرزدق… فقال:

أنا القطرانُ والشعــــراء جَربَى … وفى القطــــرانِ للجَربَى شِفاءُ

وبعده قال الأخطل:

فـــإن تــكُ زِقَّ زاملةٍ فإني … أنا الطاعــــونُ ليس لــــه دواءُ

وبعدهما قال جرير:

أنا المــوتُ الذي آتي عليكم … فليس لهـــــاربٍ مني نجــــاءُ

فقال عبد الملك لجرير: خذ الكيس، فلعمري إن الموت يأتي على كل شيء.

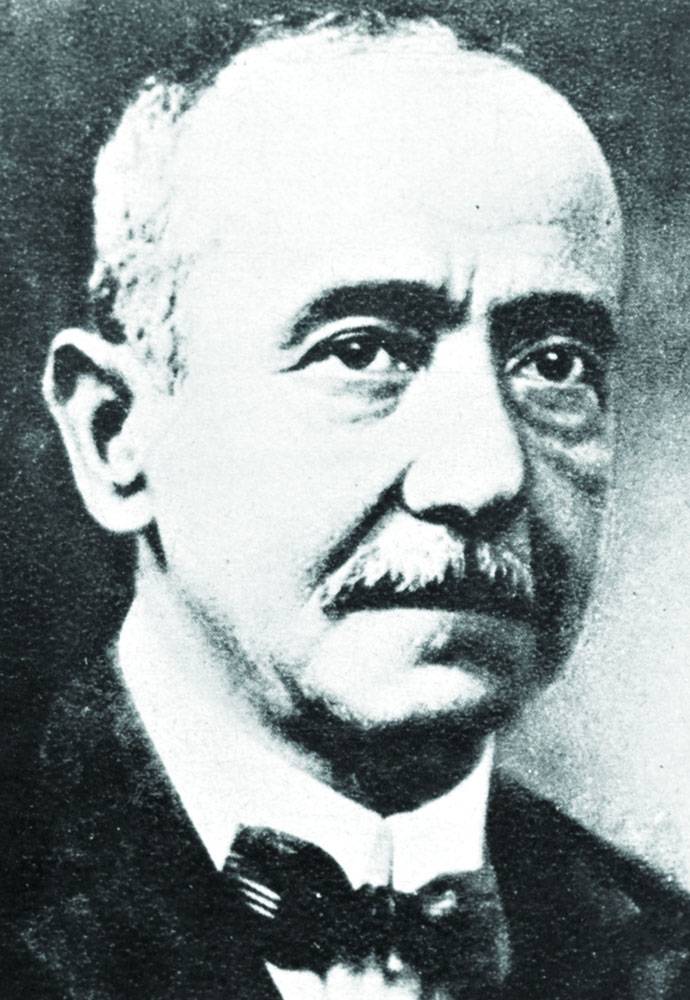

امتدت حبال السخرية إلى الشعر في أطواره الحديثة وأصبحت فضاء للمسامرة والترويح عن النفس خاصة في مجالس الشعراء. فها هو حافظ إبراهيم شاعر النيل، يداعب رفيق دربة أمير الشعراء أحمد شوقي، بلطشات شعرية خاطفة، وهما يجلسان في شرفة بيت شوقي قائلاً له، بابتسامة مرحة ساخرة:

يقولون إن الشوقَ نارٌ ولوعةٌ … فما بالُ شوقي اليومَ أصبح باردا

وببديهة أكثر دعابة ومرحاً يرد شوقي على صاحبه قائلاً:

وأودعتُ إنساناً وكلباً أمانةً … فضيعها الإنسانُ والكلبُ حافظُ

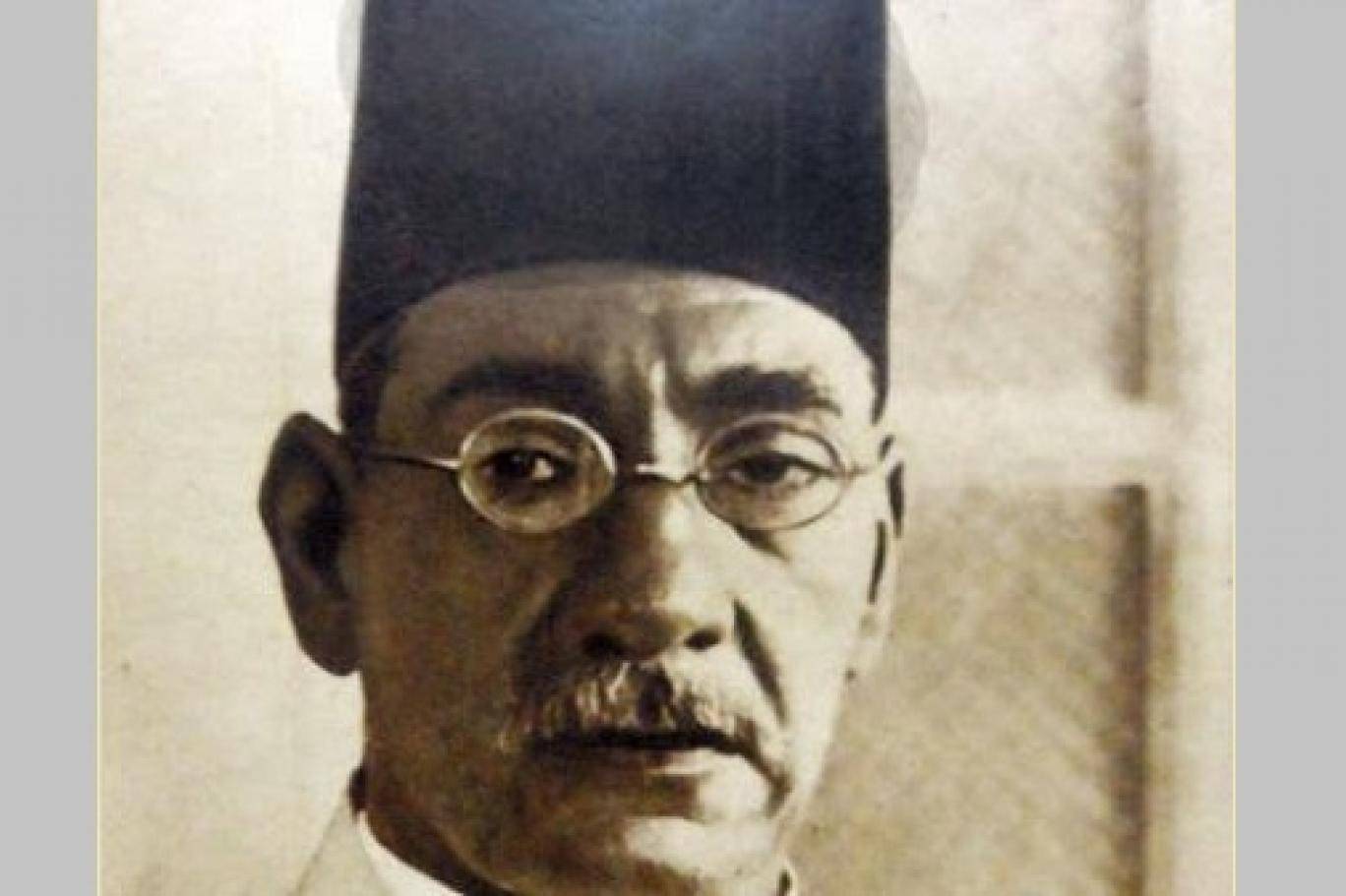

وتبلغ السخرية ذروتها في مرآة المجتمع عاكسة ظروفه المضطربة وتعقيداته السياسية والاجتماعية والثقافية، فنراها صدى صرخة موجعة، تتكسر في ظلال هذه المرآة، من المجتمع والحياة يطلقها الشاعر العراقي معروف الرصافي، فيقول في مفارقة تصويرية مركبة، يكشف من خلالها فداحة واقعه المعيش:

يا قوم لا تتكلموا … إن الكلام محرمُ

ناموا ولا تستيقظوا … ما فاز إلا النُّوم

وتأخروا عن كل ما … يقضي بأن تتقدموا

ودعوا التفهم جانباً … فالخير ألا تفهموا

وتثبتوا في جهلكم … فالشرُّ أن تتعلموا

وكان الشاعر صلاح عبد الصبور «ابن نكتة» يحب السخرية، وصفه أحد النقاد قائلاً: «كان ابن نكتة ويعشق الدعابة والسخرية في جلساته الخاصة ولو تم تسجيل قفشاته الساخرة في كتاب، لصُنِّف كأحد أهم الساخرين في مصر، حيث كان يستخدم السخرية كوسيلة لمحاربة الواقع السيئ الذي يعيشه، فكانت دائماً رؤيته وأحلامه تختلف تماماً عن الواقع الذي يعيشه، ما كان يصيبه بنوبات اكتئاب عديدة ظهرت في أشعاره، حيث طغت لمحات الحزن على شعره»… هذا الوصف تجسد على نحوٍ لافت في ديوان عبد الصبور «الناس في بلادي» حيث يقول:

الناس في بلادي جارحون كالصقور

خطاهمو تريد أن تسوخ في التراب

ويقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون

لكنهم بشر

وطيبون حين يملكون قبضتي نقود

ومؤمنون بالقدر

ارتبطت السخرية بقضايا الوجود والتساؤل عن ماهيته وجوهره

لا يصف صلاح عبد الصبور حياة الناس فحسب، وإنما يتوغل في دواخلهم بروح شعرية، تمتزج فيها التلقائية بالسخرية بالفانتازيا أحياناً، فتحت قشرة الوضوح يكمن العمق، وشوق الإنسان إلى الحرية، والأمل في أن يلمس ذاته بدفء وحنان. حتى ولو تشرّب هذا الأمل بنبرة من المفارقة والسخرية، وهو ما نراه مجسداً بشكل مكثف ومتعدد التأويل في قصيدته من «مذكرات الصوفي بشر الحافي»، وفيها يقول:

يا شيخي الطيّب

هل تدري في أي الأيام نعيش؟

هذا اليومُ الموبوءُ هو اليوم الثامن

من أيام الأسبوع الخامس

في الشهر الثالث عَشَرْ

الإنسان الإنسان عَبَرْ

من أعوامٍ

ومضى لم يعرفه بشرْ

فهكذا، في هذه الإطلالة على روح السخرية في شعرنا العربي، نجد أنها لم تكن فعل هدم، أو مجرد سخرية للسخرية، إنما فعل بناء، يضيف إلى القصيدة، ويفيض عنها، من دون ترهل أو افتعال، وهو فعل ابن الحياة، ابن مصادقتها ومعايشتها، لا يكف عن نشدانه الدائم للمحبة والحرية والجمال.

إلياس خوري كاتباً قصة البطل الذي يموت المصدر: