حمص المُدمَّرة وموتى بلا أرض

أطلّ الهَمّ السوري بظلاله القاسية على شاشة مهرجان «شاشات الواقع» في سينما «متروبوليس» البيروتية بدورته العشرين. فيلمان يحملان شهادتَيْن عن الوجع؛ كلّ منهما يفتح جرحاً ويزجّنا في داخله: «ذاكرتي مليئة بالأشباح» لأنس الظواهري، و«إلى أي تراب أعود» لغنا عبود. الأول ينغمس في ركام حمص وذاكرتها المُلطّخة بالدمار، حيث الماضي يُلاحق الحاضر، والمستقبل يبقى معلَّقاً بين الخراب والرجاء. والثاني يتصدّى لمسألة لا تقلّ إيلاماً: رحلة لاجئين سوريين يحملون موتاهم معهم، عاجزين عن إيجاد أرض تحتضنهم حتى بعد الرحيل. فيلمان يوثّقان قسوة الحرب حين تتجاوز حدود القتال لتصير امتحاناً للكرامة والقدرة على التحمُّل.

«ذاكرتي مليئة بالأشباح»: مرثية للصمود المُكلف

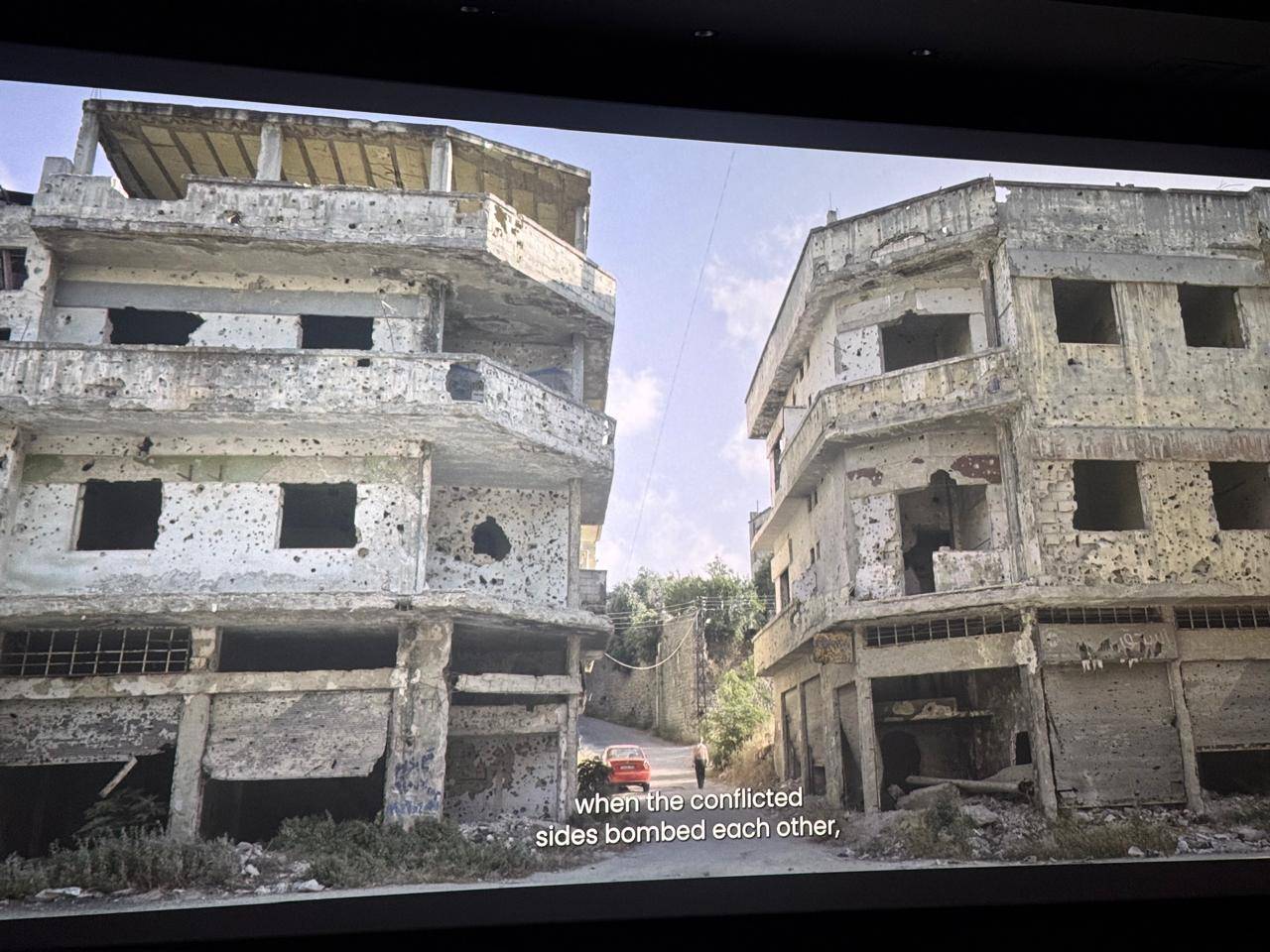

في فيلم الظواهري، يتجلّى الوجه المُظلم للصمود. حمص، المدينة التي كانت يوماً صاخبة بالحياة، تظهر بعيون كاميرا باهتة الألوان، رمادية، وجنائزية. تُصغي الجدران المحطّمة إلى شهادات سكانها، فتُسمع الأصوات من دون أن تتحرّك لها الأفواه، كأنّ الكلام يخرج من أعماق مكبوتة لا من الألسنة. شهادات تتبارى في الألم، وكلّ صوت يعلن أنّ جرحه أعمق، وعبء احتماله أثقل من سواه.

يُعيدنا الفيلم إلى ذاكرة الخسارة حين يُقتَل أحبّة وتُهدَم بيوت ويهاجم خوف متعدّد الأشكال الفرد، مُتخفّياً تارةً وصارخاً تارة أخرى. ثمة علاقة ملتبسة بين الناس وشوارع باتت أشبه بمدينة أشباح، والوحدة تفرض حضورها مثل رفيق دائم، بينما يحاول الأطفال اللعب بين الأبنية المُدمّرة، مثل إصرار على استعادة الحياة من قلب الخراب.

إحدى الشهادات تكشف عن مقتل أمّ بدافع السرقة، في جريمة تعكس الوجه الأكثر بشاعة للحرب حين يتحوّل الإنسان إلى ذئب يفتك بإنسان آخر لا لأسباب سياسية أو عسكرية، وإنما من أجل المال. هنا يشتدّ الوجع، فالحرب تقتل في الشوارع، والفوضى تقتل داخل البيوت.

يُقدّم الظواهري بورتريهاً مؤلماً لمدينة وناسها، حيث كلّ محاولة للنجاة تصطدم بثقل الفقد. «الصمود» في الفيلم صراع يومي مع اليأس. إنه اختبار مرير لقدرة الروح على الاحتمال، وتمسّك بخيط حياة يذبل مع الوقت. ما نشهده في حمص يمكن إسقاطه على هيئة صورة رمزية لأي مدينة دمَّرها النزاع، لكنه هنا يأخذ بُعداً مُشبَّعاً بخصوصيته، إذ يصبح شاهداً على الفجوة بين ما يقدر الإنسان على احتماله وما يُجبَر على حمله رغماً عنه.

«إلى أي تراب أعود»: أرق الكرامة والمصير

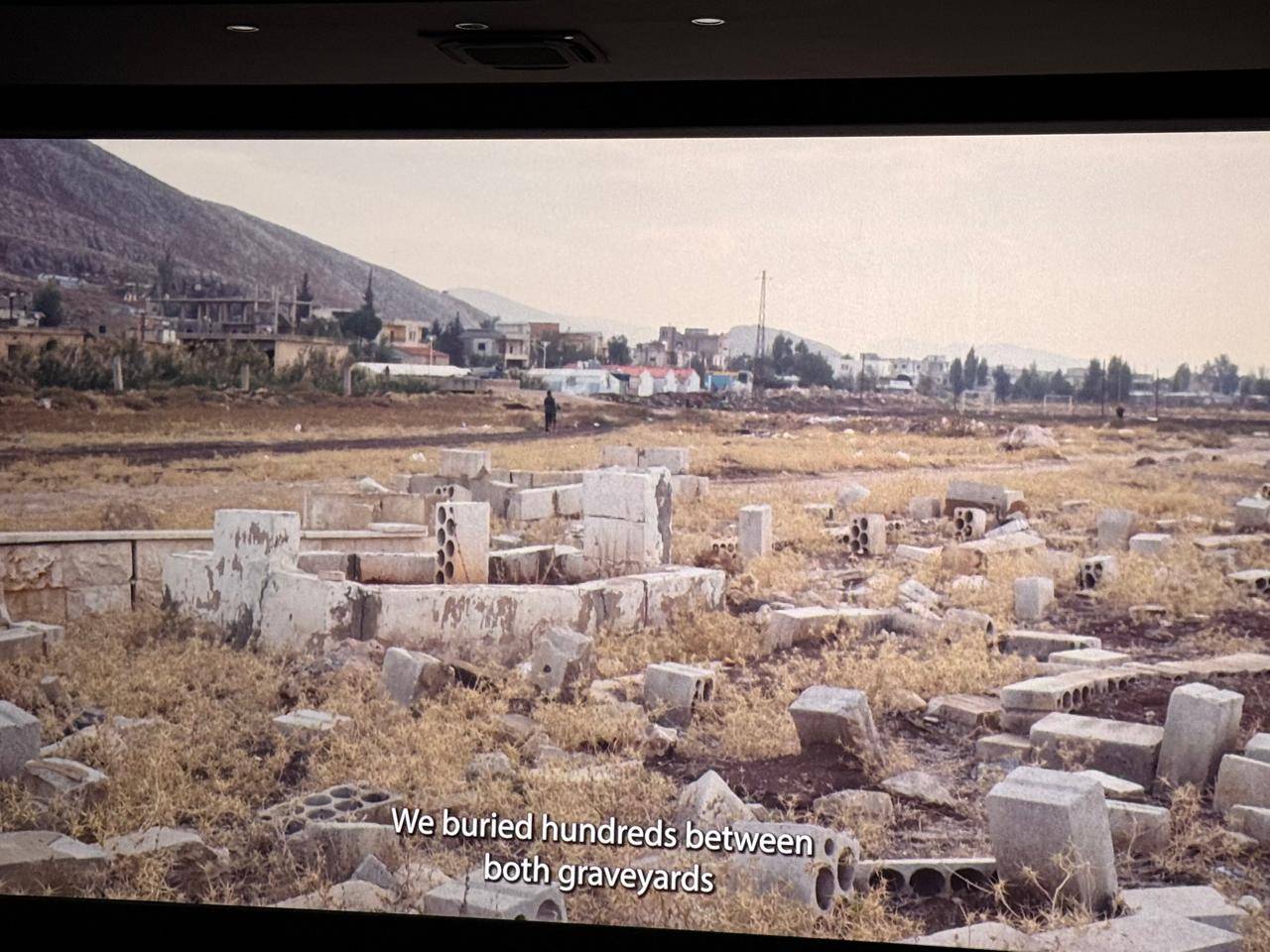

يتناول فيلم غنا عبود معضلة شائكة تمسّ معنى الكرامة بحدّها الأقصى: كيف يدفن المرء أبناء وطنه في أرض ليست أرضهم، في مواجهة أنظمة سياسية واقتصادية تُضاعف من آلامهم؟ عبر شخصية عناد، السوري الستيني المقيم في لبنان، نتابع رحلة شاقّة للبحث عن قطعة تراب في البقاع اللبناني لدفن الموتى السوريين. إلى جانبه صبحية، ابنة شيخ لبناني من العشائر، حملت هي الأخرى جرحها حين فتحت قبر ابنها لتضع فيه طفلاً سورياً لم يجد مأوى أخيراً.

الفيلم يرسم لوحة تتقاطع فيها الأسئلة الإنسانية مع الحسابات السياسية. في الخلفية، أبناؤه يُخاطرون بحياتهم في البحر بحثاً عن ملاذ آخر، وفي المقدّمة، يقف الأب المُنهَك، يحاول أن يُكرّم موتى لاجئين صاروا بلا وطن ولا أرض. بين صراع الحياة اليومية وصراع ما بعد الموت، يضع الفيلم المُشاهد أمام هذه المفارقة الفادحة: الإنسان مرفوض في حياته كما في مماته.

وبينما تُوثّق غنا عبود الرحلة، تُتيح للمُشاهد طَرْح أسئلة وجودية عن الكرامة حين يُحرَم الجسد من مثواه الأخير، والمصير حين يتحوّل الوطن إلى رفض دائم. هكذا يتجاوز الفيلم ظاهره الذي يبدو أنه يقتصر على قضية اللاجئين السوريين، ليغدو صوتاً لكلّ إنسان يُحرَم من حقه في الأرض التي تحتضنه؛ في وجوده كما في رحيله.

«شاشات الواقع»: السينما تنطق بوجع الإنسان

هذان الفيلمان وما حملاهما من ألم شديد الكثافة، يوضحان دور مهرجان «شاشات الواقع» في كونه أداة لكشف القهر وإعادة التفكير بقدرة الإنسان على الاحتمال حين لا تنتهي الحرب بانتهاء المعارك، فتواصل حياتها في الخراب الداخلي، وفي العلاقة بالمكان ومواجهة المصير.

فقد قاد هذا الفضاء البيروتي المتلقّي نحو وجع لا يمكن إلا أن يهزّه، حتى وإن كان على مسافة منه، كما وضعه أمام أسئلة اعتادت المجتمعات طمسها؛ عن الذاكرة بعد الخراب، وصَوْن الكرامة وسط التشتُّت والتجاذب، وأي معنى للعيش إذا كان الموت نفسه لا يجد مكاناً يليق به؟

حمص المُدمَّرة وموتى بلا أرض المصدر: